Denis Lavant : « Céline, ce n’est pas de l’alexandrin mais c’est presque du vers »

S’attaquer à Céline, l’affaire périlleuse que voilà, avais-je pensé !

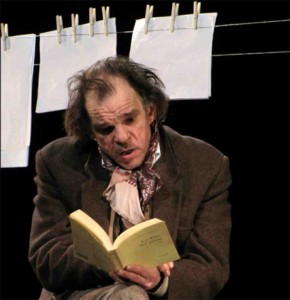

C’est dans le refuge boisé du théâtre de l’Epée de Bois que Denis Lavant joue jusqu’au 15 avril prochain, une mise en scène de la correspondance de Céline, « Faire danser les alligators sur la flûte de Pan ». La mise en scène est sobre, relevant à merveille la puissance du texte – et du jeu de son comédien. L’histoire, linéaire suivant le parcours de Céline. Un parti pris qui pourrait rebuter mais qui par le tressage avisé d’Emile Brami emporte le spectateur dans un Voyage jusqu’aux portes des années 60. Jusqu’à la mort de l’exilé de Meudon.

Nécessaire!

C’est un peu en alligator chahutée que je suis allée à la rencontre de Denis Lavant pour creuser son mystère Céline. Et c’est avec une tasse de thé et de gros éclats de rire (beaucoup) qu’il a accueilli mes questions de grande bécasse toute en admiration.

Extraits.

Votre premier contact avec Céline?

Mon premier contact, ça date de quand j’étais lycéen. C’est ma soeur, je crois, qui me l’avait fait découvrir. Le Voyage au bout de la nuit. J’en ai gardé un souvenir assez marquant. Des images très fortes de ce roman. Mon père était assez amateur de ses livres, il a lu un peu tout. Je m’en suis détaché un peu, à cause de l’aura que trimbalait Céline. Son attitude antisémite, avant la guerre et pendant. Ca m’a un peu dégoûté, je m’en suis méfié un temps.

Et je n’ai pas forcément pour attitude de lire tout d’un écrivain. Parfois, des oeuvres me marquent et ça me nourrit longtemps.

En fait, j’ai vraiment replongé dans l’écriture de Céline au moment où on m’a proposé ce spectacle.

Et par rapport à cette défiance dont vous parliez, au moment où Ivan Morane vous a proposé le rôle, est-ce qu’il n’y a pas eu des réticences au début ?

Ah si, d’entrée, j’étais vraiment réticent. Je me suis beaucoup interrogé. Est-ce que ça valait la peine d’endosser cette personnalité un peu monstrueuse dans tous les sens, dans le génie et dans l’abjection ?

Ce qui m’a poussé à accepter, c’est aussi la manière de parler d’une époque. Oui, le reflet d’une époque. Ses pamphlets antisémites, il est le reflet d’une attitude assez nauséabonde de l’époque d’avant-guerre, en France, d’une partie de la population, de la presse.

Mais ce qui m’a passionné d’un coup, c’est la trajectoire. Ce n’était pas juste d’exposer sa pensée sur la littérature, sur les évènements de Céline. C’est aussi tracer l’itinéraire d’un homme à travers le 20e siècle. Et de voir comment il est absolument constant dans son art, dans son idée de l’écriture, et comment il est absolument contradictoire dans sa manière de manifester ses sentiments, même par rapport à lui. Même sa manière de considérer le fait d’écrire. Il se justifie. Il désacralise tout le temps l’écriture.

Je suis parti de sa partition. Il y avait des choses en moi qui avaient retenti à la lecture de Voyage et Mort à Crédit. Et de l’écoute de ses entretiens. C’était Léos Carax qui m’avait passé ça. Avec des chansons aussi qu’il chante lui même.

Du mimétisme

Et ce dont je me suis efforcé, c’est d’éviter de rentrer dans un mimétisme. Y’a tels entretiens. (Il se lève pour chercher un coffret Céline)

J’évitais de le regarder pendant le travail. Mais malgré tout, à force d’avoir à faire avec son rythme, son écriture, y’a une espèce de scansion, de respiration qui est proche de la manière dont il fait.

Et comment on s’y prépare?

Il y a un ouvrage qui m’a énormément éclairé, par rapport à sa trajectoire. C’est sa thèse de médecine qui s’appelle Semmelweis. Il y parle d’un Hongrois du début du XVIIIe siècle qui a eu le premier l’idée de la profilaxie, c’est à dire l’idée qu’on avait besoin de se laver les mains, de se désinfecter, et ce, bien avant Pasteur.

Il raconte le cas d’une maternité à Vienne où des étudiants en médecine opèrent des cadavres et qui, après, vont toucher des femmes. Forcément, ça trimballe des maladies, des fièvres. Semmelweis commence à cerner le problème mais il se fait jeter de partout. Et Céline choisit de raconter ça. C’est déjà dans un style flamboyant. En même temps, on ne peut s’empêcher de penser que c’est proche de sa propre trajectoire. Semmelweis se retrouve complètement isolé de tout le monde, avec son idée, sa prémonition d’améliorer le sort des humains. En se lavant les mains. (Il rit) Ca m’a beaucoup aidé sur la trajectoire du bonhomme.

Et par rapport à la mise en scène qui est très sobre, l’idée derrière, c’est les mots, le jeu qui se suffisent à eux même?

Vous savez, pour moi, il y a différentes manières d’aborder la mise en scène. Vous dites qu’elle est sobre, oui, elle est élémentaire. Elle est pensée, elle est éclairée, elle est absolument conséquente mais il n’y a pas de choses extraordinaires, y’a pas de décoration en plus. D’écrans. De surabondance d’éléments extérieurs. Mais ce serait étouffer le propos sous de la surcharge.

Là, tous les éléments qui sont sur le plateau servent. Tout est mis en jeu. Pour moi, le jeu théâtral repose principalement sur l’évocation. Et après, c’est le comédien qui avec son corps et la parole, qui va faire exister, raconter une histoire. Pas besoin de rajouter des paillettes, du strass, des effets de jupes et de rideaux (Il rit comme un enfant)

Dans le spectacle, la notion de stylisme revient plusieurs fois autour de Céline – vous, l’êtes-vous, styliste en tant que comédien?

Je pense que le style s’applique surtout à l’écriture, au travail de création. En tant que comédien, je suis interprète. Mon propos, c’est d’aller vers le plus de possibilités d’interprétations.

Ma propension, c’est de me mettre en danse avec n’importe quel texte. Parce que c’est mon plaisir. C’est mon premier langage.

Là où je trouve Céline très juste, là où ça me touche, c’est qu’il parle avant tout d’émotion. Son style est au service de l’émotion.

On peut être très virtuose dans une technique mais c’est soutenu par le désir de faire passer une émotion. Il dit « je ne veux pas narrer, je veux faire ressentir ».

Le seul moyen que j’ai trouvé pour comprendre, accéder à la parole théâtrale, c’est l’émotion. Si on est dans une émotion en phase avec ce qui est dit, forcément, il n’est plus question de justesse ou de fausseté. Le corps. Tout se met en branle pour livrer passage à l’émotion.

Et après, il ajoute le rythme Céline. Ca m’a beaucoup parlé. Chez tous les écrivains, la personnalité humaine de l’écrivain est déposée dans l’écriture. Par le rythme. La pulsion. La respiration. Céline a mis le doigt dessus dès le début. Le rythme, « la certitude, le bal des ténèbres ». Si le rythme est juste, ça avance. (Il frappe des mains) Chez lui, c’est pas de l’alexandrin, mais c’est presque du vers.

Vous parliez du rapport au corps précédemment. La voix, c’est quoi, un prolongement du langage corporel ? Ou quelque chose que vous distinguez?

Non, je les traite en même temps. J’essaie de joindre le geste à la parole. Pour moi, c’est l’idéal. Mais pas facile à gérer. Effectivement, il y a des comédiens qui ont un rapport, une aisance dans l’expression orale, et qui peuvent être très empêtris, patauds, lourds ou malhabiles dans leur déplacement. Dans mon cas, j’ai d’abord versé dans le mouvement, parce que c’était plus facile. Le langage, a quelque chose de fugace. Le geste, on peut l’imprimer. La parole, c’est autre chose, ce sont des ondes sonores. Ca s’échappe.

Mais justement, comment faites-vous ?

Sculpter. Les deux sont en rapport avec l’imaginaire. Avec le corps, on peut créer, suggérer de l’image. Les mots, eux, se mettent à retentir quand ils sont investis d’une image. C’est pas juste du son signifiant, c’est du signifié. Mince, je me mets à parler linguistique. (Il éclate de rire)

Et plus le signifié est dense, et plus l’image qui est intrinsèque au mot que vous référez est concrète, intense, colorée, a de l’étoffe, plus ça parvient, plus le mot retentit. La prononciation est juste quand elle est en phase avec l’imaginaire. Ce sont deux canaux qui se complètent.

Et cette maîtrise du langage corporel que vous avez, nécessite-t-elle une discipline, une préparation particulière?

Absolument pas. Je n’ai pas de training. Je me mets en branle : sur scène. Je ne m’échauffe pas avant de jouer, j’essaie de rester calme. Et surtout d’être prêt. D’être disponible. En allant au théâtre, je suis déjà dans une démarche physique, dynamique au monde. Je marche, je n’ai pas de voiture. Je me mets, par plaisir, par goût, dans ce rapport à la vie, de m’amuser, d’être dans un rapport ludique mais poétique par rapport au quotidien. Je marche dans la rue, je ne suis pas enfermé dans un confort. Dès que je sors de chez moi pour aller au théâtre, je vais vers la représentation.

Mon idéal, c’est d’être prêt à jouer. Ca me fait marrer, mais c’est comme dans les films de kung-fu. J’ai toujours trouvé ça admirable que les gars, dans n’importe quelle situation, soient affutés tout le temps. Ils sont tout de suite prêts. Je trouve ça formidable. Prêt à jouer. N’importe quand. D’être disponible, en fait !

Faire danser les alligators sur la flûte de Pan.

Une mise en scène d’Ivan Morane, sur une mise en textes d’Emile Brami, à partir des correspondances de Céline.

Avec Denis Lavant.

Au théâtre de l’Epée de Bois, à La Cartoucherie, jusqu’au 15 avril!