[Exposition] « Daniel Brush » : l’esthétique intemporelle d’un artiste polymorphe

Pour célébrer ses cinq années d’existence, l’Ecole des Arts Joailliers magnifie la création contemporaine internationale par le biais d’expositions temporaires et ouvre ses portes au grand public. Tel un écrin précieux, l’Ecole accueille jusqu’au 31 octobre seulement, les œuvres singulières de l’artiste en orfèvrerie Daniel Brush. A travers une sélection de sculptures, colliers, manchettes et dessins, l’exposition met en valeur l’univers de ce créateur polymorphe qui fascine par son perfectionnisme et sa maîtrise technique. Plus qu’une simple monstration esthétique, un moment d’une élégance rare.

Peintre, philosophe, sculpteur ou encore historien, Daniel Brush est un artiste aux multiples talents dont les œuvres reflètent en filigrane, ces complexes influences. Créateur énigmatique, ses réalisations comme sa vie personnelle étonnent et fascinent : telle une légende de l’artiste forgée au fil du temps, on le dit solitaire et volontiers reclus dans son atelier, travailleur acharné dont la vie quotidienne très ritualisée confère à son œuvre, une dimension méditative et quasi-mystique. Tel un enchanteur alchimiste, Daniel Brush façonne pierres et métaux pour en révéler la sensualité, dissimulée sous l’apparente rudesse du matériau. Ainsi sous ses doigts, l’acier brut se fait bijou, tour à tour papillons aux parures d’or ou coquelicots de diamants.

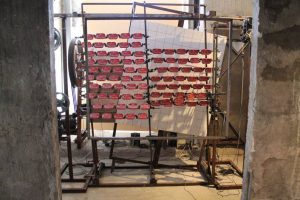

Les créations ici présentées et magnifiées par une muséographie épurée aux tons de nacre, subjuguent par leur délicatesse et l’impression de mouvement qu’elles exhalent : faites d’or et de cuivre, d’acier et d’aluminium, leurs surfaces creusées de vagues métalliques et de fins sillons se parent de reflets lumineux et changeants.

De ces matériaux pourtant si lourds, émane une légèreté paradoxale où la maîtrise technique s’efface derrière la poésie du bijou. Fruits d’une réflexion plastique en perpétuelle innovation, les objets d’art de Daniel Brush recèlent un charme envoûtant que l’on ne saurait briser.

Parmi les pièces exposées, les colliers créés par l’artiste métaphorisent une épopée poétique livrée aux caprices du temps. Issus d’une collection de 117 pièces, ils possèdent tous leurs spécificités, leur caractère propre aux accents parfois animaliers, sertis de pierres précieuses ou rehaussés de motifs floraux. Conçus sur une période de quatre ans, ces colliers célèbrent tant l’évanescence du présent que la beauté d’une femme imaginaire, absolue, dont le cou serait orné de ces créations uniques. Dès lors, le charme de ces pièces réside avant tout dans leur rareté, loin d’une logique marchande où la multiplication de l’objet annihile sa singularité.

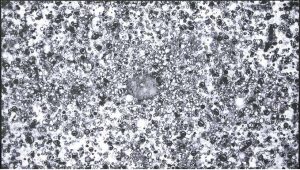

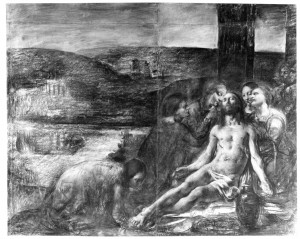

Tout aussi hypnotiques, les dessins grands formats de l’artiste se déploient sur les murs de l’Ecole des Arts Joailliers. Plastiquement, l’influence japonaise de la calligraphie et du théâtre Nô est palpable. Ici, contrairement aux bijoux ciselés qui s’observent au plus près, il faut se détacher de l’œuvre pour en saisir la complexité intrinsèque : que l’on s’éloigne du cadre, et la toile s’anime, la sensation de mouvement affleure face à ces dessins qui semblent inachevés, mus par une vie propre à la fois fugitive et suspendue dans l’instant. Ainsi appréhendées dans l’espace, les lignes esquissent de fugaces stries ondulantes, comme autant d’échos aux fines ciselures des bijoux.

Par sa première exposition française, Daniel Brush insuffle à l’art de la joaillerie contemporaine, une forte dimension émotionnelle et bouleverse les codes par son insatiable quête d’originalité. « Il me faut repousser les limites de la bijouterie pour bousculer l’histoire » explique-t-il ; une subversion esthétique certes, mais qui privilégie l’harmonie et la richesse de la forme à la vile polémique. Collectionneur passionné d’objets anciens, Daniel Brush y puise une inspiration foisonnante teintée d’historicité, afin de créer des pièces à la sensualité quasi-viscérale et obsédante. Un tour de force tout en finesse.

Thaïs Bihour

L’exposition « Daniel Brush, Cuffs and Necks » se tient jusqu’au 31 octobre à l’Ecole des Arts Joailliers. Plus d’informations sur https://www.lecolevancleefarpels.com/fr