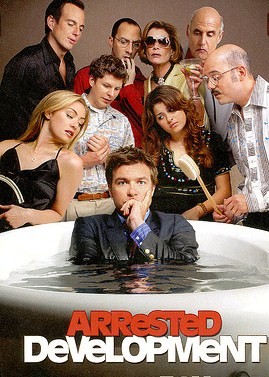

Sitcom du XXème siècle par excellence, Arrested Developement a pour toile de fond une famille américaine portée par un père entrepreneur. « So far so good » (jusque là tout va bien) sauf que dans la famille Bluth, s’ils ne sont pas tout à fait dans la panade, ce ne sont certainement pas de grands gestionnaires et ils sont assez anticonformistes.

Sitcom du XXème siècle par excellence, Arrested Developement a pour toile de fond une famille américaine portée par un père entrepreneur. « So far so good » (jusque là tout va bien) sauf que dans la famille Bluth, s’ils ne sont pas tout à fait dans la panade, ce ne sont certainement pas de grands gestionnaires et ils sont assez anticonformistes.

Cette série proposée par la chaine FOX est un parfait cocktail antimorosité, un divertissement pas crétin, où une famille compliquée nous propose une Amérique hilarante loin, très loin des clichés du rêve américain sur gazon verdoyant et sourire dentifrice, façon famille Kennedy et loin des rires pré-enregistrés.

Mr.Bluth n’est pas un modèle de droiture et c’est un doux euphémisme de dire qu’il n’est pas réglo, il verse plutôt dans les secteurs non autorisés mais pas en professionnel, plutôt en amateur totalement disjoncté. Exit la famille parfaite bien pensante, avec le pater familias d’une exemplarité irritante type 7 à la maison sans pour autant être la famille Corleone.

Le fil conducteur dans les péripéties de cette famille? Le business ! Un business qui a amené le père… en prison et pousse un des fils (Michael) à reprendre le flambeau. L’affaire n’est pas simple car Michael se retrouve le seul à travailler sans pour autant tenir les rênes (le président, c’est son frère) et se faisant manger ses profits par sa mère, son père, ses frères et sa sœur… Non ça n’est pas le bonheur, pour lui, mais pour le téléspectateur… quelle délectation !

Dans la famille Buth, je demande le père! Et bien NON, le père, il est en prison. On s’éloigne donc directement de la famille Barbapapa. George Bluth Senior (Jeffrey Tambor) n’est pas un saint pas plus que son frère jumeau qui lui ressemble en tout point sauf sur la pilosité. Il est parfaitement azimuté, à ce titre ses apparitions sont lunaires et ses stratagèmes inattendus. Dans ses proches contacts, il compte la famille d’un certain Saddam Hussein….

Sa femme, Lucille est très nouveau riche, elle est alcoolique et ne prend pas son job de mère de famille très à cœur… elle se contrefout de sa progéniture (enfants et petits enfants inclus). En somme, Madame Bluth mère (Jessica Walter) est parfaitement acariâtre et insupportable. A eux deux, les seniors de la famille Bluth ont presque un côté Ténardier, mais leur fille n’est pas une petite Causette.

La fille Bluth est écervelée et investie d’une mission, une noble mission : celle de dévaliser tous les magasins de vêtements de la côte Est. Lindsay Bluth Fünke amène de la grâce et un peu de coeur, mais attention on n’est pas dans la famille Hilton, l’argent manque (d’où le nom français de la série « Les nouveaux pauvres ») ; et le style, elle est bien la seule à en avoir… La comédienne Portia de Rossi, par ailleurs connue à la ville pour être l’épouse de la présentatrice Ellen DeGeneres, est, dans Arrested Development, outrancière, désopilante et bizarrement très investie dans des œuvres caritatives. Le seul objectif de cet engagement : maintenir sa petite notoriété, sans aucun doute. Ainsi, elle n’est guère plus sympathique dans ce rôle que dans celui qui l’a fait connaître : celui de Nelle Porter dans la série Ally Mc Beal.

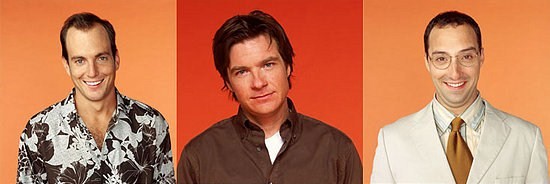

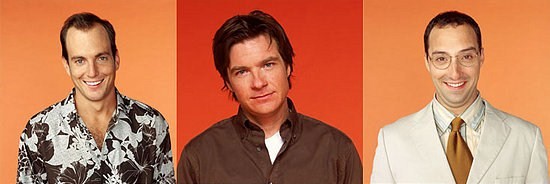

Le fils aîné « Gob » (George Oscar Bluth) a quant à lui un look qui lui est propre, et le goût du spectacle dans la peau. Son dada c’est la magie, mais elle le lui rend mal . Séducteur invétéré, ce glandeur de première se déplace en Segway et vit sur le yacht familial. Comme son père, la légalité n’est pas son fort, il a toujours un plan abracabrantesque derrière la tête. Ainsi, entre deux tours de magies ratés et un strip-tease déguisé en flic, il trouve encore le temps de se ridiculiser. Gob est très rock & roll, mais pas façon Osbourne. Ses accroches avec sa famille sont hilarantes. Il est tellement perché qu’on pourrait se demander s’il est bien « terrien ». Rien d’étonnant finalement à ce Will Arrnett ait été nommé dans la catégorie meilleur acteur de second rôle dans une série comique aux 58ème Emmy Awards.

Mais la famille ne s’arrête pas là. Il y a aussi le petit dernier. Le cadet « Buster » (Byron Bluth) est un euphorique phobique. Attachant et déconcertant, Tony Hale joue un attardé, toujours dans les jupes de sa mère acariâtre et amoureux d’une sexagénaire de charme : la chanteuse Liza Minelli, une des guest stars de la série. C’est décadent, bien plus décadent que chez les Kardashians ! Tony Hale pose avec cette sitcom la pierre angulaire de sa carrière. Il sera d’ailleurs primé pour son interprétation de Byron Bluth.

L’unique fils doué de raison : Michael frère jumeau de Lindsay, apparaît comme la seule personne en mesure de faire marcher le business familial, le père Bluth étant lui, derrière les barreaux. C’est le point de départ de la saison1. Mais avec une famille aussi maudites que les Atrides, Michael (Jason Bateman) est pris en étau et les situations cocasses et burlesques s’enchaînent. Il n’a pas le talent commercial d’un Onassis, il est moins cérébral qu’un Servan-Schreiber, mais il fait de son mieux.

Jason Bateman est parfait dans ce rôle de victime. Il tire si génialement son épingle du jeu qu’il décroche en 2005 un Golden Globe dans la catégorie « Meilleur acteur dans une comédie », un TV Land, ainsi que deux Satellite Awards. Sa famille, la famille Bluth, n’a finalement rien à voir avec celle dans laquelle il a fait ses débuts. Souvenez-vous : le petit Jason vivait dans une maisonnette dans la prairie. Jason Bateman y jouait alors le rôle de James Cooper fils adoptifs d’une certaine famille Ingalls.

Michael Bluth est lui même papa d’un adolescent ahuri, George Michael, qui n’est autre que l’acteur Michael Cera. Découvert dans Juno, vu dans Super Grave et Une nuit à New York, il est ici délicieusement largué. Le gamin est gauche et il trempe dans cette famille comme dans une mer infestée de piranhas. Davantage pâlichon et moins dégourdi que Bart, le fils Simpsons, il est dépassé par cette famille de barjos. Il traverse l’âge ingrat en compagnie d’une autre ado, avec laquelle il fricote « Mayeby ».

Mayeby alias Mae Fünke (Alia Shawkat) de son vrai nom est la fille de Lindsay Bluth et Tobias Fünke. Elle amène son grain de folie (s’il en manquait !) et les rapports avec ses parents ont peu de chance de vous rappeler la petite famille française telle que Katherine Pancol peut la décrire.

Son père Tobias (David Cross) le mari de Lindsay est émotionnellement instable et gentiment déjanté. Lui même semble ignorer l’existence et la présence de sa propre fille. Psychiatre et auteur d’un best seller… gay, il décide de se réorienter vers une carrière d’acteur. Cependant, ses psychoses, toutes plus loufoques et drôles les unes que les autres (il ne peut jamais être nu par exemple), l’empêchent d’atteindre son objectif. Les épisodes durant lesquels il est peint en bleu de la tête au pied au cas où il serait appelé en renfort par le « Blue man group » sont proprement géniaux. Dans le fond on plaint ce pauvre Tobias de tout notre cœur, d’être si naïf et médiocre en tant qu’acteur mais quelle jouissance! Bizarre voila ce qui caractérise bien Tobias, un peu comme La Chose de la Famille Adams.

Pour la gestion des tensions familiales chez les Bluth on se rapproche plus des Pierrafeu, on se tape dessus, c’est jubilatoire il ne faut pas se le cacher surtout que personne n’est oublié, tout le monde en prend pour son grade. Ron Howard, le narrateur, distille les événements d’une voix de maître.

Ce petit monde, une dizaine de personnes (tout de même), réside dans une maison témoin totalement factice au milieu du désert…

Cette série plus que barrée a les faveurs des critiques, mais aussi des peoples…

Dans Arrested Development les « peoples » se succèdent et font des apparitions à mille lieux de leur image habituelle, lisse et proprette. Charlize Theron fait un passage particulièrement pimenté et hallucinant en fin de saison 3. Ben Stiller vient lui aussi saluer les Bluth. Mitchell Hurwitz (le réalisateur) s’amuse, il y a parfois plus de stars au mètre carré que dans la famille Smith (Will).

Au fil des épisodes rythmés par des dialogues punchy, on découvre que c’est avec une joie extatique que les Bluth se mettent des bâtons dans les roues. Mais pas façon Tudors, ils sont finalement bien trop intéressés par leurs petits nombrils pour avoir une ambition de groupe. Ce qui leur pend au nez c’est plus l’asile psychiatrique…

Une famille d’ovnis qui ne ressemble à aucune autre. Si jamais les Bluth s’installaient près de chez vous, vous pourriez dire « y a des zazous dans mon quartier ». Il existe à ce jour 3 saisons (peut-être bientôt 4) de 22+8+13 épisodes et donc autant de raisons de tester ses zygomatiques! Arrested Development est sans aucun doute la série comique à ne pas rater ! Gardez bien en tête le nom de cette série, car d’ici peu il se pourrait qu’elle soit portée sur grand écran !

Casting :

Jason Bateman (Michael), Portia de Rossi (Lindsay Bluth Fünke), Will Arnett (George Oscar Bluth dit « Gob »), Michael Cera (George-Michael Bluth), Alia Shawkat (Mae Fünke dite « Maeby »), Tony Hale (Byron Bluth dit « Buster »), David Cross (Tobias Fünke), Jeffrey Tambor (George Bluth Senior), Jessica Walter (Lucille Bluth), Ron Howard (Le Narrateur).