[Théâtre] Avignon/IN : L’Antigone japonaise de Satoshi Miyagi

Après son Mahabharata monté il y a trois ans à la carrière de Boulbon, Satoshi Miyagi ouvre le 71e Festival d’Avignon dans la Cour d’honneur avec Antigone version japonaise. Pour son spectacle, il fait disparaître toute la scène sous l’eau, et nous immerge dans la tragédie grecque par le biais du théâtre traditionnel japonais pour un beau – mais peut-être trop long – moment de contemplation.

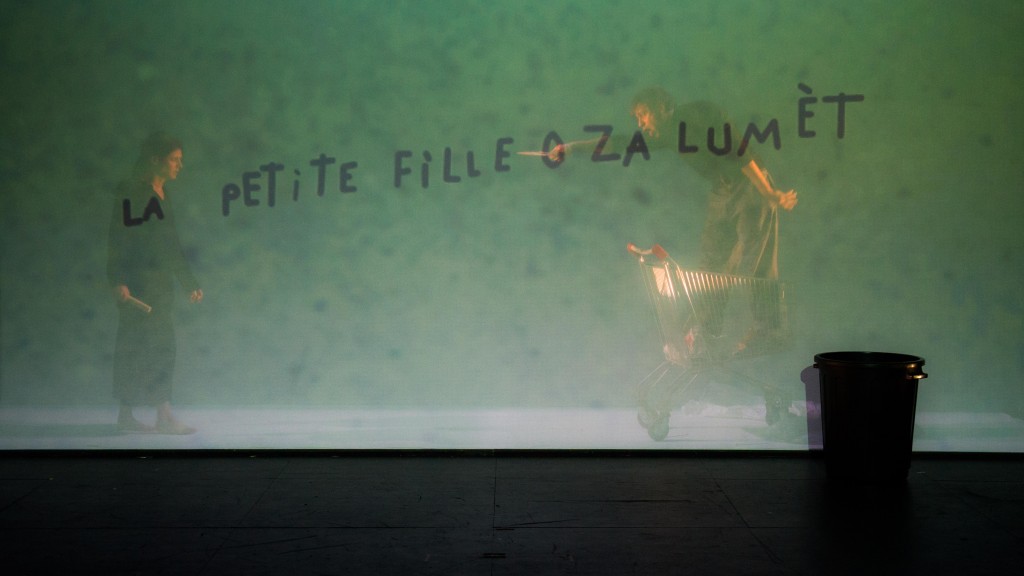

Tout le monde ou presque a déjà vu Antigone, ou bien en connaît au moins les tenants et les aboutissants si bien que dès le début du spectacle Satoshi Miyagi nous surprend en se jouant de la connaissance partielle que nous avons de cette pièce. Les dix premières minutes sont en effet consacrées à un résumé en français de la tragédie de Sophocle avec un humour ravageur, tant le français semble être difficile à parler pour la troupe japonaise. Sur le miroir d’eau, le préambule comique passé, les comédiens tels des silhouettes fantomatiques blanches ondulent, jouent et miment la pièce. Le metteur en scène a en fait dédoublé certains personnages comme Antigone, Ismène ou Créon de sorte que l’un conte la fable tourné et figé vers nous, tandis que l’autre mime la scène dont les mouvements sont projetés sur le Palais des Papes dans un jeu d’ombres envoûtant.

Du début à la fin, la mise en scène de Satoshi Miyagi est parfaitement orchestrée, tous les gestes très lents des comédiens concourent à la création d’une ambiance très zen, très chorégraphiée tant les rituels sont dansés. Que ce soit Antigone fardée d’une perruque blonde perchée sur un rocher massif jouant les scènes avec grâce, ou tous les comédiens formant un cercle processionnel hypnotique, la démesure du lieu, du miroir d’eau et des ombres se heurtent à une quiétude remarquable mais qui finit par provoquer de l’ennui. Cette Antigone marquée par le bouddhisme japonais est surtout un spectacle contemplatif pour nous public occidental. Souvent, certains mouvements sont si codifiés que nous sommes relégués à la contemplation de ce que nous trouvons beau sans vraiment savoir pourquoi. Si le théâtre d’ombres voulu par le metteur en scène est spectaculaire, il reste néanmoins figé et certaines scènes s’étirent trop en longueur.

Heureusement pour le public, la méditation poétique à laquelle il est convié est accompagnée de la musique pensée par Hiroko Tanakawa. Ce dernier a composé une partition répétitive, faite de percussions très marquantes dont on ne se lasse pas. De fait, cette Antigone montée avec beaucoup de soin et de grandeur nous impressionne mais reste trop hermétique à son public pour qui la simple contemplation, aussi agréable soit-elle, ne peut suffire quand elle ne dit rien de percutant sur la situation du monde actuel.

Antigone, de Sophocle, mise en scène Satoshi Miyagi, Spectacle en japonais surtitré en français, Cour d’honneur du Palais des Papes, Festival d’Avignon – Du 6 au 12 juillet, relâche le 9 à 22h. Durée : 1h35. Pour plus d’informations : http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2017/antigone