[Critique-Théâtre] Feuilleton théâtral : semaine n° 50

D’Amiens au Creusot, du Théâtre de la Ville à La Colline, la dernière semaine de théâtre de l’année (avant la trêve de Noël et son lot d’autres « spectacles ») a été riche en poésie.

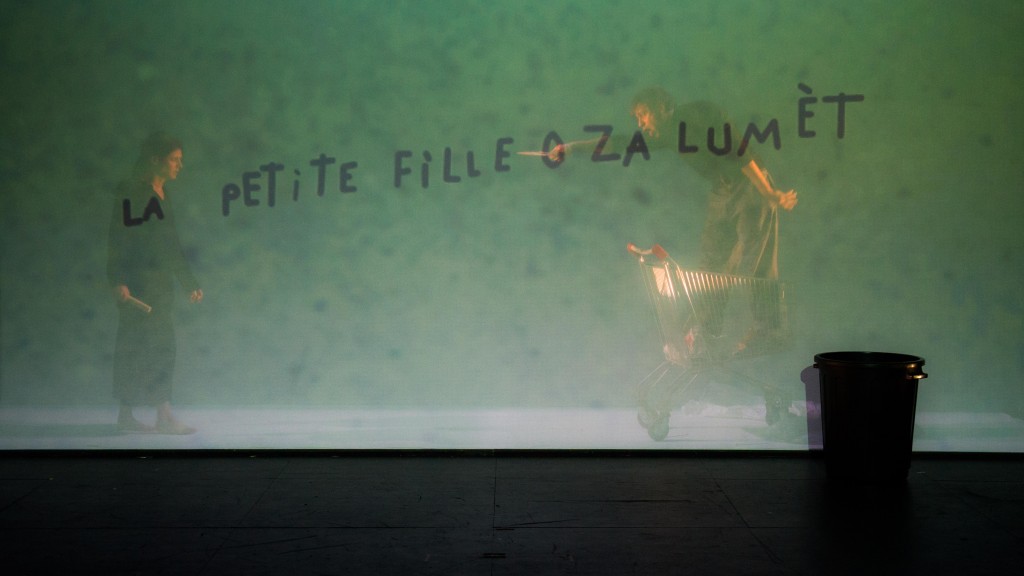

Poésie shakespearienne avec Louise Moaty qui met en scène, à Amiens, une nouvelle version des « Sonnets ». Bien moins rock n roll que ceux de Norah Krief la saison dernière, cette version donne à voir une poésie picturale et lyrique agréable. Moaty, perchée sur une montagne de terre et accompagnée d’un luth, chante et déclame éclairée du minimum de lumière. Les mots résonnent comme les notes pour nous plonger dans un monde envoûtant d’amour et de tendresse.

Poésie technique avec le « Gulliver » conçu par Karim Bel Kacem, qui ouvre la programmation « Jeune public » de la Colline. Si l’histoire et la construction dramatique laissent à désirer, l’expérience « technique » mérite d’être vécue. Le public n’est pas face à une scène où se déroulerait le conte de Jonathan Swift, mais placé autour d’un cube de bois, la maison de Gulliver, de retour chez lui après 9 mois de retard. On assiste aux retrouvailles en espionnant par autant de fenêtres que de spectateurs et on entend grâce à des casques audio. La conception sonore est particulièrement travaillée : on a l’impression d’être dans les oreilles, pour ne pas dire la tête, du héros. Karim Bel Kacem s’illustre ici en utilisant des techniques du cinéma à la scène, et le résultat mérite d’être connu.

Poésie économique avec les Tréteaux de France où l’on (re)découvre Xavier Gallais dans un grand rôle. Avec « L’Avaleur », il est un trader cynique dans une esthétique « bande-dessinée » imaginée par Robin Rennucci. Cette adaptation d’un texte de Jerry Sterner est éloquente de vérité sur le monde moderne, elle raconte avec humour et gravité le démantèlement d’une entreprise saine pour le profit immédiat des actionnaires. On ne manquera pas de revoir le spectacle lors de son passage à la Maison des Métallos en février. Un seul regret : on ne pourra pas dîner après le spectacle Chez Shao, le « meilleur buffet asiatique de Saône-et-Loire » qui se trouve justement au Creusot et qui a aussi marqué ma soirée.

Enfin, poésie chorégraphique avec Bob Wilson et Mikhail Baryshnikov qui transforment l’Espace Pierre Cardin en scène off-Brodway. Ils y montrent « Letter to a man », d’après le Journal du danseur Nijinski. On regrette un peu l’esthétique désormais classique de Wilson qui rend le spectacle moins surprenant qu’il ne pourrait l’être. Mais Baryshnikov, a presque 70 ans, est encore un immense danseur et ce texte qui est écrit par un homme en train de devenir fou, est bouleversant.

Hadrien Volle

-

« Sonnets », du 27 au 29 janvier au Théâtre de Caen

-

« Gulliver », jusqu’au 30 décembre au Théâtre de La Colline

-

« L’Avaleur », du 31 janvier au 18 février à la Maison des Métallos

-

« Letter to a man », juqu’au 21 janvier à Théâtre de la Ville – Espace Cardin