Bernarda Alba en sa sévère demeure

Bernarda Alba est vient de perdre son mari. Cette Calamity Jane espagnole de la vertu tiendra ses cinq filles d’une main de fer, comme elle l’a toujours fait. Pieuse à l’extrême, plus que Dieu, elle craint ce que pourraient cancaner les voisins. Afin de s’en prévenir, elle décrète que les 8 années de deuil se feront sans sortir de la maison, en compagnie de ses enfants.

Ainsi, Bernarda étouffe ses filles. Elle les maintient dans un monde d’une violence psychologique sclérosante. Mais bien vite, un homme bouleverse les plans de cet univers féminin à l’extrême, Pepe le Romano. Celui-ci désire épouser Angustias, la plus âgée des sœurs, car elle est aussi la plus riche. Mais c’est Adelia qui possède son cœur et, la nuit, quand Pepe a terminé de venir faire sa cour à Angustias, il emmène Adelia pour vivre un amour impossible. Martirio, la sœur cadette, découvre vite le manège. Celle qui est aussi éprise de Pepe le Romano conduira la benjamine à sa perte, entrainant le déshonneur sur la famille. Au grand dam de Bernarda Alba.

Au moyen de la danse, la metteur en scène Lilo Baur fait de la figure masculine un spectre corporel quasiment-muet. La distribution féminine souligne activement à la montée en puissance dramatique de l’histoire, comme dans tout univers fermé. Cécile Brune joue la matrone avec sévérité et intransigeance. Aussi, elle arbitre avec force la rivalité poignante entre Jennifer Decker et Adeline d’Hermy, pour qui l’amour avec Pepe est inenvisageable.

L’écriture de Federico Garcia Lorca, traduite par Fabrice Melquiot, mélange le langage populaire domestique et celui, plus soutenu, de ces filles cloîtrées en le rendant toujours très illustré. On pense à Pagnol et à Audiard pour les images et les métaphores.

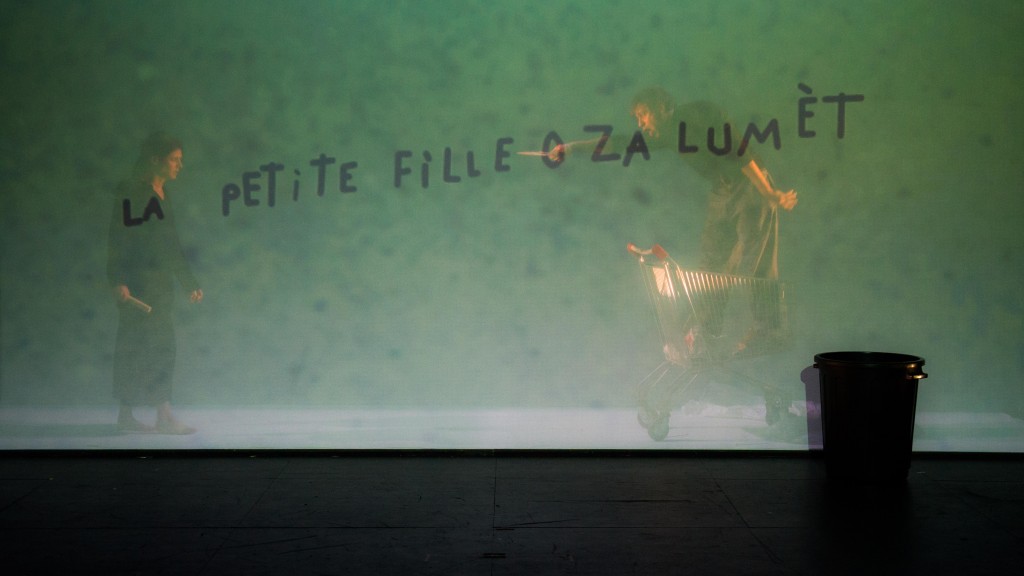

La scénographie d’Andrew D. Edwards achève de magnifier ce spectacle. Un mur noir tressé sépare la scène de façon horizontale. Celui-ci coupe la famille du monde extérieur ; le public voit les scènes de rues ainsi voilées : procession, exécution ou fuite. L’ensemble contribue ainsi à créer des images dignes de maîtres hollandais. Le charme opère au moyen d’un mélange intense entre pureté et austérité des lignes.

Enfermés, dans un vase clos, s’opèrent alors une alchimie et une empathie importantes de la part du public, pour ces femmes qui veulent simplement vivre libres du joug qu’elles s’imposent à elles-mêmes. Un cri pour plus de liberté. Une réussite totale.

« La Maison de Bernarda Alba » de Federico Garcia Lorca. Mise en scène de Lilo Baur, en alternance jusqu’au 25 juillet à la Comédie-Française, salle Richelieu, place Colette, 75001 Paris. Durée : 1h30. Plus d’informations et réservations sur www.comedie-francaise.fr.